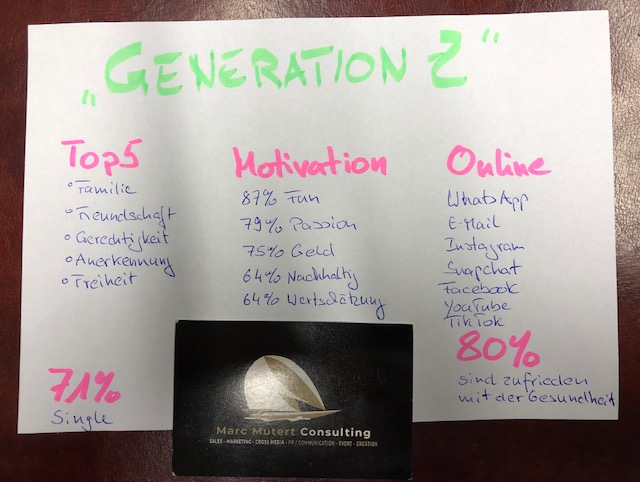

Likes statt Leben: Wie Social Media die Psyche einer ganzen Generation zerstört (Insights in die GenZ)

In der Schule und der Karriereplanung der Kinder sind sie Helikopter-Eltern, aber am Monitor zu Hause verwahrlosen die Kinder am Bildschirm und kaum jemand interessiert sich dafür. Während TikTok & Instagram den Alltag dominieren, verlieren echte Begegnungen, Selbstwertgefühl und mentale Stabilität an Bedeutung. Die Folgen reichen längst über „zu viel Handyzeit“ hinaus: Schlafprobleme, soziale Vereinsamung, Körperschemastörungen – und ein Selbstbild, das sich nicht mehr aus dem eigenen Leben, sondern aus Vergleichen mit künstlich optimierten Vorbildern speist. Die dramatischste Erkenntnis: Jugendlichen ist ihr Problem bewusst – doch sie sind alleine damit. Verantwortung wird nicht bei Plattformen eingefordert, sondern stillschweigend an sie abgegeben.

Momente, die eigentlich privat hätten sein sollen.

Dieses Verhalten ist kein Einzelfall: Laut einer aktuellen Analyse verbringen neun von zehn Jugendlichen nach eigener Aussage zu viel Zeit in sozialen Netzwerken. Besonders Mädchen zwischen 12 und 16 Jahren sind stark gefährdet, berichten Psycholog:innen wie Dr. Claudia Neumann und Till Kornisch vom Alexius/Josef Krankenhaus in Neuss.

Was passiert mit der Psyche junger Nutzer:innen?

Kurze Videos, algorithmische Reize im Sekundentakt und permanente Verfügbarkeit: Die sozialen Medien sind längst mehr als bloße Unterhaltung. Laut den Neusser Psycholog:innen kann die ständige Reizüberflutung zu Schlafproblemen, Selbstzweifeln, Vereinsamung und sogar Körperschemastörungen führen. Viele Jugendliche vergleichen sich mit perfekt inszenierten Inhalten – und fühlen sich unzulänglich.

Besonders fatal: Die Phase der Pubertät ist geprägt von Identitätssuche, Unsicherheit und der wachsenden Ablösung vom Elternhaus. Genau hier treffen digitale Ideale und überhöhte Erwartungen auf eine psychisch noch nicht voll entwickelte Selbstregulation.

Bewusster Umgang als Schlüssel

Doch es gibt auch Hoffnung: Morgan Rizzo beschreibt, wie sie ihr Nutzungsverhalten reflektiert und angepasst hat. Digitale Pausen, bewusste Erlebnisse im analogen Raum und das Posten aus eigenem Antrieb – nicht für den Algorithmus – helfen ihr, wieder Balance zu finden. Diese Praktiken entsprechen auch den Empfehlungen von Expert:innen: Frühe Medienbildung, klare Regeln im Elternhaus und das Ernstnehmen des Selbstreflexionsprozesses Jugendlicher sind zentrale Schutzfaktoren.

Was bedeutet das für Marken, Medien und Organisationen?

Für Unternehmen und Institutionen, die mit der Generation Z kommunizieren oder sie als Zielgruppe ansprechen möchten, gilt: Es braucht mehr als Trends, Hashtags und Hochglanzinhalte.

- Medien müssen Inhalte liefern, die Mehrwert schaffen und mentale Belastung nicht verstärken.

- Bildungsträger sollten früh und altersgerecht über Chancen und Risiken digitaler Medien aufklären.

- Arbeitgeber:innen und Marken tun gut daran, digitale Resilienz zu fördern – durch transparente Kommunikation, Tools zur Entlastung und ernst gemeinte Auseinandersetzung mit Social Media als Stressfaktor.

Ein realistischer Blick auf die digitale Jugendkultur

Weder Verteufelung noch Verherrlichung sind angebracht. Die sozialen Medien sind Teil des Alltags der Gen Z – doch sie sind es nicht allein. Zwischen Fitnessstudio, Spaziergängen und Offline-Zeiten zeigt sich: Diese Generation sucht aktiv nach Wegen, dem Druck zu entkommen.

Fazit:

Wer Gen Z erreichen und stärken will, muss ihre digitale Realität verstehen – und Angebote schaffen, die nicht überfordern, sondern begleiten. Für Eltern, Bildungseinrichtungen, Marken und Medien ergibt sich daraus eine klare Aufgabe: Verantwortung übernehmen für die mentale Gesundheit einer Generation, die zwischen Screens aufwächst – aber auch neue Wege geht.